如果你曾走在日本的大街小巷,一定會注意到那些小巧玲瓏、卻又五臟俱全的微型汽車——K-Car。無論是穿梭于都市狹窄街道的通勤車,還是鄉(xiāng)間小路上的農(nóng)用輕卡,這種獨特的汽車類別不僅是日本汽車工業(yè)的代表之一,更是深深融入了日本社會的日常生活。

K-Car,即輕自動車(軽自動車),誕生于二戰(zhàn)后的日本,在嚴格的法規(guī)限制下發(fā)展壯大。從最初的經(jīng)濟適用型代步工具,到如今兼具環(huán)保、智能、安全的高科技微型車,K-Car不僅承載了日本汽車工程的精妙設計,也映射出日本社會的節(jié)能環(huán)保意識、法規(guī)體系與城市規(guī)劃理念。

本文將帶你探討K-Car的發(fā)展歷程、技術演進,以及它在全球汽車工業(yè)中的獨特價值。從歷史到未來,從法規(guī)到市場,讓我們一起深入了解這個看似小巧、卻影響深遠的汽車類別。

什么是k-car

據(jù)全日本輕自動車協(xié)會連合會(JAMA)的規(guī)格定義,K-Car需符合以下標準:車長不超過3.4米、車寬不超過1.48米,且發(fā)動機排氣量不得超過660cc。這一標準自1998年10月起實施,并沿用至今。然而,在K-Car誕生之初,其規(guī)格遠比今天更為緊湊。早在1949年,日本首次確立輕自動車標準時,規(guī)定其車長不得超過2.8米,車寬不得超過1.0米,并且發(fā)動機排氣量僅有100cc(兩沖程)或150cc(四沖程)兩種選擇。

同年7月,為推動戰(zhàn)后經(jīng)濟復蘇,日本運輸省修訂第36號《車輛規(guī)則》第3條第2項,將汽車(自動車)劃分為四大類別:輕自動車、小型自動車、普通自動車、特殊自動車,自此“輕自動車”正式登上歷史舞臺。依據(jù)當時的法規(guī),輕自動車須符合以下限制:車長不超過2.8米、車寬不超過1.0米、車高不超過2.0米,且四沖程發(fā)動機排氣量不得超過150cc、二沖程發(fā)動機排氣量不得超過100cc,車輪數(shù)量則不作限制,僅依據(jù)車身尺寸和發(fā)動機排氣量進行分類。

由來

在1910年代到1930年代期間,許多簡易車輛應運而生,它們既可以被視為附帶邊車的自動二輪車的延伸,也可以看作是包含三輪設計的汽車的縮小版。這些車輛填補了二輪車與四輪汽車之間的空白。然而,隨著奧斯汀 7(1922年-1939年)和雪鐵龍 5CV(1922年-1926年)等“正規(guī)”四輪大眾車的大規(guī)模生產(chǎn),使得高質(zhì)量與低價格得以兼顧,這些簡易車輛在競爭力上已無優(yōu)勢,因而迅速衰退。

第二次世界大戰(zhàn)后,以戰(zhàn)敗國為中心,人們利用二輪車和飛機的多余零部件及材料制造出簡易車輛,作為普通民眾的日常交通工具,并隨著經(jīng)濟復蘇再次迎來繁榮。這一現(xiàn)象不僅出現(xiàn)在日本,也同樣發(fā)生在德國和意大利等戰(zhàn)敗國,以及由于殖民地經(jīng)營陷入困境而導致經(jīng)濟不景氣的英國和法國等國。

在汽車史上,這類車輛被稱為循環(huán)車(Cyclecar)、座艙式踏板車(Cabin Scooter)、泡泡車(Bubble Car)或微型車(Microcar)。如今,它們已成為汽車愛好者的一個獨特收藏類別,并被精心保存。

現(xiàn)如今,微型車不僅在發(fā)展中國家仍然是便捷的交通工具,同時在資源節(jié)約的背景下,發(fā)達國家也開始重新審視超小型汽車的價值,并掀起了新一輪的研發(fā)熱潮。

日本的輕自動車作為一種車輛規(guī)格,于1949年正式確立,旨在推動戰(zhàn)后經(jīng)濟增長。從一開始,輕自動車的駕駛執(zhí)照便與普通汽車和小型汽車區(qū)分開來,并且在某些時期和地區(qū),甚至實行了“輕自動車免許”(即輕自動車駕照)這一優(yōu)惠政策,使駕駛者在獲取駕照時免于實地考試,并能以更低的成本取得許可。然而,在當時的機動化進程中,市場需求主要集中在三輪汽車和摩托車,導致真正投身于輕型四輪車制造與銷售的企業(yè)寥寥無幾。

此外,輕自動車的規(guī)格在1954年之前幾乎每隔一年就會進行一次修訂與擴展,標準始終處于調(diào)整階段,并未穩(wěn)定成型。直至1955年,當時的“通商產(chǎn)業(yè)省(現(xiàn)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省)”推出的“國民車構想”被周刊雜志曝光后,輕自動車的規(guī)格才逐步確立,并開始被日本國民廣泛認知。在此之前,少數(shù)嘗試生產(chǎn)和銷售輕型四輪車的小型企業(yè),幾乎都因商業(yè)上的失敗或資本不足難以維持生產(chǎn),而不得不迅速退出市場。

開端

1951年8月,日本運輸省再次修訂《道路運送車輛法施行規(guī)則》,明確規(guī)定四沖程發(fā)動機的排氣量上限為360cc,二沖程發(fā)動機則為240cc。同年,中野自動車工業(yè)(即后來的Auto Sandal)推出了原型車進行測試,這標志著日本第一款輕自動車正式誕生。1952年,該公司更名為Auto Sandal輕自動車制造株式會社,并于1953年開始大規(guī)模生產(chǎn)FS型輕自動車。該車型搭載240cc雙缸二沖程發(fā)動機,最大功率10馬力,配備3速變速器,最高時速可達60km/h。

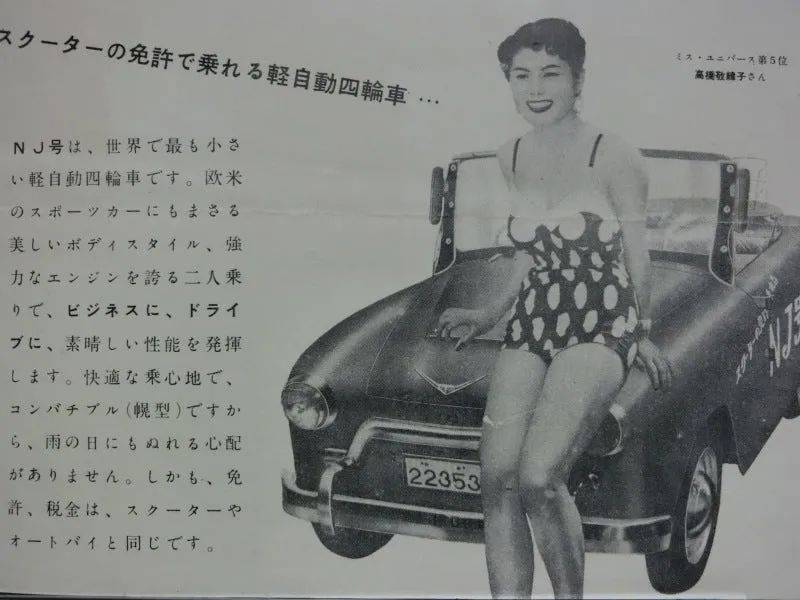

與此同時,位于橫濱的日本自動車工業(yè)(即后來的日本輕自動車)也于1953年投產(chǎn)NJ型輕自動車。該車型采用后置發(fā)動機、后輪驅動(RR)布局,搭載358cc V型雙缸風冷四沖程OHV發(fā)動機,最大功率12馬力,峰值扭矩20牛·米,最高時速同樣可達60km/h。

大廠入局(50年代)

1954年10月,日本運輸省再次修訂輕自動車法規(guī),將四沖程和二沖程發(fā)動機的排氣量統(tǒng)一調(diào)整為360cc。同年,因為沒有很好的跟進技術標準,中野自動車工業(yè)結束輕自動車生產(chǎn)業(yè)務,累計生產(chǎn)總量約200輛。

1955年,鈴木推出第一代Suzulight,這不僅是鈴木首款輕自動車,也是日本大型汽車制造商首次實現(xiàn)輕自動車的量產(chǎn)。該車采用前輪驅動(FF)布局,搭載360cc風冷雙缸二沖程發(fā)動機,最大功率16馬力,峰值扭矩31牛·米,最高時速可達85km/h。經(jīng)過十多年的該進,Suzulight最終于1968年正式停產(chǎn)。

1957年8月,大發(fā)推出其首款輕型三輪車Midget。該車采用單座設計,無車門但配備車篷,并帶有后置貨斗,因其輕巧實用,迅速成為中小企業(yè)運輸工具的熱門選擇。Midget搭載一臺249cc風冷單缸發(fā)動機,最大功率僅8馬力,但由于車身極為輕便,最高時速可達60km/h,油耗表現(xiàn)優(yōu)秀,達到28km/L。

1959年,大發(fā)推出面向北美市場的改進版,該車型采用左舵設計,前臉升級為雙圓燈,并搭載新開發(fā)的ZD型發(fā)動機,排氣量提升至305cc,最大功率增至12馬力。Midget系列最終于1972年停產(chǎn)。

時隔24年,1996年,大發(fā)推出第二代Midget,該車型采用四輪設計,延續(xù)了輕型商用車的特點。然而,由于市場需求變化,該車最終在2001年正式停產(chǎn)。

斯巴魯于1958年3月推出一代經(jīng)典的360型號,由于當時市場上的輕自動車僅有鈴木的Suzulight,其余小型車廠的產(chǎn)品多為測試型號,所以斯巴魯決定生產(chǎn)一部可坐4人的小型汽車,而為了解決車廂空間問題,廠方?jīng)Q定將排氣量360cc的兩缸風冷發(fā)動機放置于車尾,并采用后驅布局,馬力輸出由初期的16匹,至停產(chǎn)前的20匹。由于該車外形討好,推出后廣受歡迎,12年間的累計銷量接近四十萬部。1959年馬自達和三菱相繼推出輕三輪車-K360和Mizushima。

大廠入局(60年代)

1960年5月,馬自達推出其首款輕自動車—R360。作為當時輕自動車市場中的首款跑車風格車型,R360 采用雙門四座布局,搭載360cc V型雙缸四沖程發(fā)動機,最大功率16馬力,并提供4速手動變速器和2速自動變速器兩種配置選擇。此外,該車的定價比斯巴魯 360 更低,因此在正式上市前便已收到超過4000份訂單,并在1960年單年銷量突破2萬臺。

然而,盡管R360在性能與售價上具備競爭力,但其車內(nèi)空間不及斯巴魯 360,在實用性方面略顯不足。因此,盡管該車生產(chǎn)周期長達近十年,直至1969年停產(chǎn),總銷量仍未突破7萬臺。

1961年4月,三菱 360正式上市,最初僅提供商用車版本,包括皮卡和旅行車兩種車型。該車采用四座布局,搭載360cc雙缸二沖程發(fā)動機,初期最大功率17馬力,后續(xù)版本提升至26馬力,憑借出色的動力表現(xiàn)和實用性,成為當時最受歡迎的輕型商用車之一。

1962年2月,馬自達推出其第二款輕自動車—Carol。盡管此前推出的R360在市場上備受矚目,但由于采用雙門設計,車內(nèi)空間有限,難以滿足家庭用戶的需求。因此,馬自達順勢推出了四門版的 Carol,以提升實用性。然而,盡管 Carol 在設計上進行了改進,其車廂空間仍顯局促,未能徹底彌補 R360 的不足。此外,市場競爭異常激烈,面對斯巴魯 360的穩(wěn)固市場地位以及隨后登場的本田 N360的強勁沖擊,Carol 的銷量未能達到預期,市場表現(xiàn)相對平淡。

1962年3月,鈴木發(fā)布其第二款輕自動車Fronte,最初以Suzulight Fronte TLA的名稱上市。Fronte 的最大亮點在于,其上市首年便售出超過2000臺,展現(xiàn)出強勁的市場反響。該車采用前輪驅動(FF)布局,搭載360cc雙缸二沖程發(fā)動機,最大功率21馬力。

除了市場表現(xiàn)優(yōu)異,F(xiàn)ronte 還在賽車領域嶄露頭角。1963年,該車參加了首屆全日本 Grand Prix 大賽(C1 組別),不僅成功奪得分組冠軍,更以90.7km/h的速度創(chuàng)下最快單圈紀錄。Fronte 經(jīng)過多代演變,最終于1989年正式停產(chǎn),成為鈴木輕自動車歷史上的經(jīng)典車型之一。

同年(1962年)10月,三菱推出其首款輕自動車Minica。該車型基于三菱 360的底盤開發(fā),因此初代同樣搭載360cc雙缸二沖程發(fā)動機。Minica 經(jīng)過多次改進與演變,共推出八代車型,并在日本輕自動車市場上長期占據(jù)一席之地。最終,該系列于2011年正式停產(chǎn),由eK系列接替其市場定位,成為日本輕自動車歷史上最為長壽的車型之一。

結語

從戰(zhàn)后的經(jīng)濟復蘇工具,到如今日本街頭隨處可見的經(jīng)典微型車,K-Car 已經(jīng)走過了七十余年的發(fā)展歷程。從最初的法規(guī)確立,到各大車廠相繼入局,再到六十年代后輕自動車市場的全面繁榮,每一個階段都映射出日本社會的經(jīng)濟變化、技術進步以及消費需求的變遷。

我們可以看到,輕自動車并非一蹴而就的成功,而是在不斷的探索、試錯和法規(guī)調(diào)整中逐步發(fā)展起來的。從Auto Sandal、鈴木Suzulight,到斯巴魯360、馬自達Carol,再到三菱Minica、鈴木Fronte,每款車型的誕生都推動了這一細分市場的演進。競爭的加劇帶來了技術的革新,同時也讓輕自動車在城市交通、環(huán)保節(jié)能等方面找到了獨特的價值。

然而,K-Car 的故事還遠未結束。在接下來的文章中,我們將繼續(xù)深入探討1970年代至2000年代的輕自動車發(fā)展,看看隨著法規(guī)的調(diào)整、汽車工業(yè)技術的升級以及日本社會的變遷,K-Car 如何一步步迎來現(xiàn)代化轉型,并最終走向智能化、電動化的新未來。讓我們繼續(xù)探索這段小車承載大夢想的精彩旅程。