2025年的汽車營銷環境堪比越戰,你永遠不知道下一個“雷”在哪里。

繼“智駕”一詞引發汽車行業宣傳口徑大換血后,阿維塔和小米又先后卷入風阻門的爭議中。前者爭議在于有汽車博主自費測評阿維塔12風阻系數,得出的結論與官方差距不小(官方數據為Cd=0.21,實測達 0.28),進而引發爭議。

目前,官方已經發布聲明回應,稱該博主的測試步驟并不嚴謹。將安排國家專業機構的實驗室排期,請大家期待。而阿維塔科技副總裁雍軍則在微博上直接發長文“開懟”,指責該自媒體測試方式不夠專業,而該博主也進一步發文回擊,讓整件事的輿論熱度更上一層樓。

另一方面,小米所面臨的爭議就更加耐人尋味。在今年2月份小米上市時,官方推出了價值4.2萬元的碳纖維雙風道前艙蓋選裝包,宣稱其采用“空氣動力學設計”,能實現“前部空氣高效導流”并優化性能,然而車主用鼓風機實測發現前機蓋挖孔無法通風,因此并不存在宣傳的雙風道導流功能,后續有博主拆解也進一步證實了這一點。

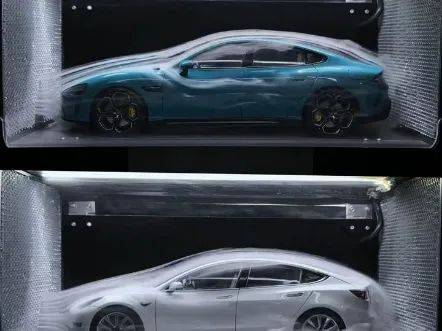

此事也進一步引發了外界對風阻系數宣傳是否屬實的輿論,有網友放出小米SU7的風洞測試視頻為其辯護,也有人指出小米的測試成績是在時速160km/h的情況下得出的,而業內默認標準應為120km/h。這里需要說明,在風洞測試中,測試的速度越高,得出來的風阻系數越低。

因此,這一質疑又為小米的風阻測試成績疊加上了新的爭議。

兩家流量新能源品牌同時掉進風阻旋渦,也進一步導致了不少車企再次連夜修改宣傳資料,將風阻系數一欄進行“無害化處理”。而更加令人疑惑的問題在于,風阻這種從前并未在普通消費者心目中占據多少分量的參數,為何會成為近年來的“香餑餑”,這項參數的行業標準又該如何界定?

系數降低0.01=多花2000萬,風阻成電動車“炫技”首選

要想了解風阻系數的這股“風”是怎么刮起來的,首先要回溯到特斯拉的崛起時刻。從Model S Plaid(0.208Cd)和Model Y(0.23Cd),馬斯克用風阻系數與特斯拉的科技含量進行了強綁定,在消費者中形成了品牌認知。

此后,諸多新能源車企也開始效仿,尤其在純電轎車和SUV領域,拿出“刷新紀錄”的風阻系數成為了最時尚的宣傳方式。從新勢力的小米、智界到國企新能源陣營的極狐、阿維塔,再到自主品牌吉利,合資品牌奔馳等都有相關內容的宣傳,風阻系數的記錄也一路從0.2字頭卷到了0.1字頭。

有網友統計的最新數據顯示,目前官方宣傳數據的風阻系數中,最低記錄來自風行星海S7,為0.191Cd,0.2區間內的車型共有10款,全部為純電動轎車。目前這些車企中已有部分開始對相關宣傳話術進行修改。

為什么燃油車不怎么重視的風阻系數,卻成了新能源的兵家必爭之地?除了特斯拉的牽頭效應之外,由于電動車的續航焦慮,比燃油車的能源焦慮要嚴重得多,因此風阻系數這種能夠減少能耗的參數就變得尤其重要,0.2與0.28之間的差距可能不僅僅是小數點后的幾位數,而是幾十甚至接近百公里的續航差異。

另一方面,風阻系數與汽車整體的設計水平,以及車企的研發投入也呈現強烈的正相關性,有不嚴謹的說法稱,風阻系數每降低0.01,就意味著車企超過2000萬元的研發投入。這一說法也為車企熱衷于宣傳風阻系數提供了更加有力的支撐。

然而,這些都不能完全構成風阻系數成為行業“大躍進”的必要條件,對于車企來說,風阻系數的一個更加“迷人”的特點,在于它不同于零百加速、麋鹿測試甚至碰撞測試等內容的超高測試門檻。

有業內專家指出,這一門檻的高度足夠將普通人隔絕在真相之外,甚至連專業車評人、汽車行業專家、學者都無法獲得關于風阻系數的真實數據。

風阻掀起行業“青紗帳”,新能源行業規范勢在必行

為什么風阻系數極難判定?回看阿維塔事件的博主測試過程即可窺見答案。首先,測試費用極其昂貴,據該博主自述,其測試阿維塔12的天津中汽研風洞實驗室費用為12萬元/天,加上各項準備,總測試費用或在20萬元以上。

而風洞試驗之所以這么貴,主要原因有二,一方面是因為風洞實驗室造價極其昂貴且稀缺,以阿維塔測試的天津中汽研風洞實驗室為例,其造價高達5億元。

除此之外,明確公開造價的風洞實驗室還有中國汽車工程研究院重慶風洞中心(5.5億元),長城汽車環境風洞實驗室(10億元)。

公開資料顯示,中國已建成的汽車風洞實驗室數量約為9座,除了初始投資極高,風洞試驗本身的耗費也是一筆可觀的數字,例如,奔馳汽車風洞的風機功率達數萬kW,每小時電費輕松達到上萬元人民幣。

基于成本考慮,大多數車企自身并沒有建立專門的風洞實驗室,而是采用租賃方式,這也成了風洞實驗室盈利的主要來源。例如中國汽車工程研究院(重慶)風洞中心,就曾與上汽共同完成智己L7風阻優化項目,本身就作為品牌風阻背書的利益相關方之一,在客觀中立性上存在缺陷。

因此,即使第三方希望自費測試車企產品,也很難通過“大客戶”的人情考驗。據阿維塔測試博主在回應中透露,目前他曾經聯系過的風洞實驗室已經明確表示“再進行測試必須征得車企同意”,這基本從實操角度堵死了第三方自費測試的道路,令風阻系數只能成為車企的一家之言。

更重要的是,由于中國尚未出臺統一的國家標準規范風阻系數測試,現有團體標準和法規存在漏洞,即便車企主動提出“進行國家標準專業測試”來自證清白,也難以形成真正合法合規的強約束力,加上影響測試結果的各項專業參數難以被量化,消費者實際上依然無法得知關于風阻測試的真實情況。

因此,對于汽車企業而言,目前最負責也是最能避免爭議的方式就是不再將抄底風阻系數作為主要宣傳賣點,從行業內部的風向來看,未來在這一領域的宣傳中,大概率很難再出現“全球最低”這樣的詞匯了。

不過,修改一項關于風阻系數的描述容易,但對宣傳保持敬畏之心,不利用消費者認知的信息差來為產品披上“皇帝的新衣”卻很難。不將技術宣傳變成“狼來了”的故事,或許也是當下新能源行業發展的主要任務之一。