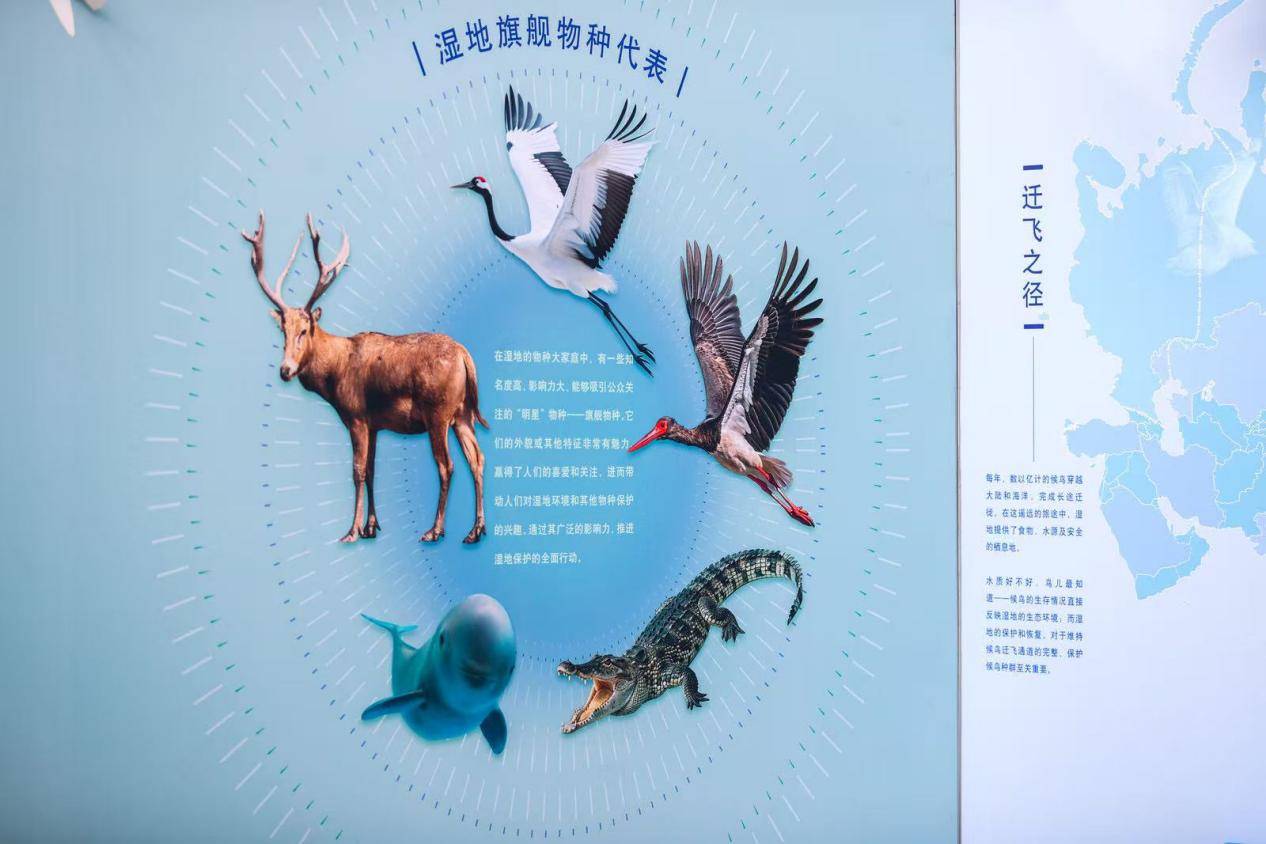

5月20日之前,你都能前往重慶科技館,參觀寶馬中國與中國科技館聯合主辦的"潤澤濕地,循環共生"主題展,這場主題展通過可視化數據、藝術化裝置與互動體驗,將濕地固碳機制與塑料瓶再生T恤等創新實踐轉化為生動的公共教育場景。喜歡青山綠水的你,一定要帶娃欣賞這科普盛宴。而作為汽車行業從業者,我們看到的,是更多寶馬在社會責任方面的努力。

雙碳戰略下的雙軌布局

展覽呈現的濕地保護與循環經濟兩大主題,正對應著寶馬可持續發展戰略的兩個核心維度。作為全球首個加入"1.5℃控溫目標行動"的德國車企,寶馬的減碳路徑既包含電動化轉型的技術攻堅,更延伸至全產業鏈的綠色重構。從BMW iFACTORY生產體系的全生命周期碳足跡管理,到車內再生材料使用比例突破30%的技術突破,企業將"循環設計"理念貫穿產品開發始末。這種"減碳"與"固碳"并舉的思維,在遼河口與黃河三角洲保護區項目中得到具象化呈現——通過生態修復工程每年實現數十萬噸二氧化碳當量的碳匯增量。

與行業普遍聚焦生產端減排不同,寶馬的戰略縱深更觸及社會價值的重構。其設立的"首席環境官"職位已運作50年,形成覆蓋研發、生產、供應鏈、使用終端的系統化環境管理體系。這種制度性創新,使企業得以將ESG標準轉化為可量化的運營指標,在2022年實現生產環節碳排放同比降低12%的實質性突破。

責任競爭力的范式轉換

當上海車展上的揭開面紗時,公眾看到的不僅是智能座艙與高效電驅技術,更是"循環永續"的設計哲學。座椅織物100%采用再生聚酯纖維,車體鋁材再生比例達50%,這些數字背后是豪華品牌對"責任競爭力"的重新定義。寶馬的實踐表明,在碳中和目標驅動下,汽車產業的競爭維度已從單純的產品性能比拼,升級為價值鏈全環節的可持續發展能力較量。

這種轉型在中國市場尤為關鍵。據中國循環經濟協會數據,2022年資源循環利用產業產值突破4萬億元,新能源汽車廢舊電池回收利用率達98%。面對蓬勃發展的循環經濟市場,寶馬通過"家在中國"戰略建立起本土化創新網絡:與華友循環合作開發動力電池梯次利用技術,在沈陽生產基地實現100%可再生電力供應,這些舉措既降低了對原生資源的依賴,更塑造出差異化的品牌認知。

長期主義的價值錨點

從2008年創立汽車行業首個企業公益基金,到"BMW美麗家園行動"構建生物多樣性保護矩陣,寶馬的社會責任實踐始終遵循"創造共享價值"的邏輯。這種將商業戰略與社會議題深度綁定的模式,在重慶科普展中得到創造性延續——通過沉浸式教育體驗,將超過50萬參觀者轉化為生態文明的參與者。這種"潤物細無聲"的價值傳導,正在重塑豪華品牌與消費者之間的情感連接。

在新能源汽車滲透率突破30%的中國市場,寶馬面臨的不僅是產品迭代的壓力,更是價值認同的重構挑戰。其連續四年蟬聯道瓊斯可持續發展指數汽車行業榜首的成績,以及在華供應鏈本土化率超過95%的布局,顯示出跨國企業罕見的戰略定力。當"雙碳"目標驅動產業格局劇變之時,這種深耕技術革新與社會創新的雙重能力,或將為企業構筑穿越周期的競爭優勢。

站在入華二十周年的節點,寶馬的可持續實踐已超越環境保護的技術范疇,演變為商業文明進化的生動注腳。在重慶科技館的展墻末端,那句"唯有責任為先才能行穩,唯有長期主義方能致遠"的宣言,或許正是這家百年企業在碳中和時代給出的終極答案。